「患者と医師が 希望 を共有できることは、治療に大きな意味を持ちます」

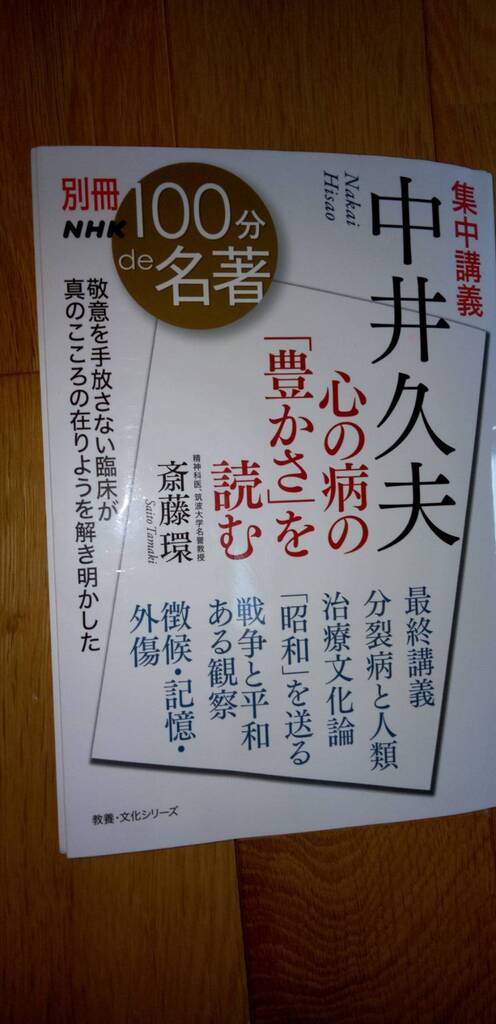

~別冊・集中講義 中井久夫(斉藤環著・NHK出版・2025刊)を読んで~

2022年、中井さんが亡くなってすぐ、NHK出版から「中井久夫 スペシャル」(斉藤環著)が出ました。 今回、その第2刷とでもいう「別冊」が出ました。

その違いをサブタイトルで表現すると~ 2022刊の「スペシャル」は、“本当のやさしさとは” ”病を治そうとするのではない。患者の心に寄り添うのだ“

2025刊の「別冊」では、“こころの病の豊かさを読む” “敬意を手放さない臨床が、真の

こころの在りようを解き明かした“

ページ数と項目で比べると~ 別冊の方が35ページ長く、第5章として「記憶が開く新たな地平~徴候・記憶・外傷」と「あとがき」が追加。 スぺシャルは、第4章までです。

第5章・「記憶」が開く新たな地平とは? ~田中の率直な感想です~

・第5章は、斉藤さんの 中井久夫評価。(精神科医・文筆家・日本を代表する知性)

・振り返りを繰り返し、記憶を整理すると、記憶の重みを活かすこともできるのでは

ないか?

・統合失調症は、他の精神障害と区別される。自分は区別できていなかったな…・

心の医学とする見方しか、自分はしてこなかった。 脳の医学とは見て来なかった。

人間はそれを統合した見方はできない、と書いてあってそうだと思った。

・早期治療の重要性、それを実行するには? (中井さんの団地内の深夜の往診)

・戦争は自分の後始末ができないのである。

戦争を回避するのは、文化! 暴力は嗜癖化する。 重層的な構えが必要みたい。

印象に残った個所を書き出します~

① 私の憶測ですが、中井は「徴候親和者」の側面と同時に、後述するように索引から展開する膨大な記憶に圧倒される、という感受性を持ち合わせている特異な人物。実は、中井先生が「満身創痍の人」であり、ユングの言う「傷ついた癒し手」だった。(p.126)

② 中井がしばしば引用するサマセット・モームの “人を殺すのは記憶の重みである” (この言葉を残してモームは自死。91才) という言葉に当てはまるかもしれません。

中井によれば、統合失調症は、このシステム自体が危機である点で、他のすべての精神障害と区別される、という重要な指摘がなされます。(p.129)

中井によれば統合失調症の発病過程は、チェルノブイリの事故になぞらえます。無理に

出力を上げようとして、破綻や失調の連鎖が起こり、それが破局までいくという意味。

③ 「発達的記憶論~外傷性記憶の位置づけを考えつつ」 外傷性の記憶と幼児型記憶との

類似性が指摘されます。・・・自分史には統合されない 「異物」 であるとされます。

これは戦争トラウマを負った元兵士がしばしば統合失調症と誤診され、長期の入院生活を強いられる原因となっており、貴重な指摘です。(p.132)

④ 精神医学は、科学ではない。 精神医学を身体の一部である脳の医学とする見方と、心の医学とする見方とは相克しない。 これを統一した視点に人間は立てないと思う。 それは宇宙を宇宙の外から見ることが不可能なのと同じことではないか。(p.135)

⑤ 「統合失調症の精神療法」 “精神分裂病” は絶望を与えたが、“統合失調症” は

回復可能性を示唆し、希望と目標を与える・・・。(p.137)

回復過程は、一般に把握しがたいものであり、それは回復ということの本性の一部で

あると思う・・・。(p.139)

患者の妄想などの向き合い方においても、中井は決して治療者の「パワー」を行使しませんでした。

早期治療の重要性を語っています。 発症後15分から2時間くらいに治療を開始できれば予後は非常に良い・・・。(p.141)

治療努力も空しく、「自殺を許して」しまった患者への哀切な記述があります。これを

「失敗」とみなす苛烈な倫理観には襟を正される思い・・・。(p.141)

⑥ 「踏み越えについて」 テロや犯罪といった、ルールの埒外に出るような行動化がなぜ起こるのかが詳しく語られています。動機と行動は、ほぼイコールのものとして語られることが多いわけですが、必ずしもそうではありません。(p,143)

一見きわめて単純で無邪気に見える「最初の接吻」に至る過程に含まれているという

意外な指摘があり、これに頷く人も多いでしょう。

重要なのはこのあとで、こうした統一感は長続きせず満足感を与えません。 だから

暴力が嗜癖化するのです。・・・そのさい、自己コントロールが必要になりますが、

それは文化であると指摘しています。(p.146)

⑦ 「あとがき」(p.154)

物語を信じない中井先生の視線は、物語りの土台、メタ物語ともいうべき「過程」の

ほうに一貫して向けられていたのでしょう。そうでなければ、一見「物語」とは無縁な

統合失調症の慢性期に、水面下で動く回復の過程をみてとることはできなかったはずですから。 いつも平場で患者と対話していた・・私が理想とするケアの姿でもあります。

⑧ 「世界観」(p.48)

狩猟採集時代から工業化に至るまでの変化は、結果として戦争や階級を生み、大規模な

破壊へとつながりました。その過程に対して中井は、“はたしてホームランであるのか、

ホームランとまがう大ファウルであるのか“ という言葉で疑問を呈しています。同感。

➉ 「地域特有の文化依存症候群」(p.71) 日本の「キツネツキ」、アイヌの「イム」、東南アジアの「ラクハ」「アモック」、南米の「ススト」、こうした文化症候群によって精神医学は、“豊かにされてきた” と述べています。

(田中敏夫記)