ODの実践をしている人の話を聞きました。沈黙は大事ですと。

~ 2025.10.4 第15回オープンダイアローグの未来を語る会の報告です ~

オープンダイアローグ(OD)は、フィンランドで始まった統合失調症のケア手法です。発症したら、24時間以内に治療チームが対応する。クライアントのことを、スタッフだけで話すのを止めました。

「ODの未来を語る会」は、ODNJPの会員・賛助会員が参加する、対話をする・活動を報告しあう場。

ODのトレーニングをする場ではありません。 司会は3名(森田・岡本・大熊さん、会の運営委員)。

3時間(休憩挟んで)、分散会と全体会。 Zoom 形式で、参加者は約50名でした。 印象に残った発言を報告します。

(文責・田中敏夫)

「全体会での報告・意見」

(司会) この会は2・3か月ごとに開いています。回を重ねるごとに、こういう風にやっています、

という発言が増えてきました。

- ヤーコ・セイックラさんの講演会に行ってきました。「ODの未来」・明治大学で。

- ODでも、沈黙は大切。うちから湧き上がってくるものがあります。当事者が発言することが大事。

- 子どもさんが統合失調症。入院体験を経て、暴力がなくなりました。家族会を造りました。

- 保護司会の勉強会に招かれ、ODをやつてきました。

- 児童養護施設で、対話実践を取り入れたいと思っています。 スタッフと子どもが対等って、どう

いうことかな? うまく整理できていません。

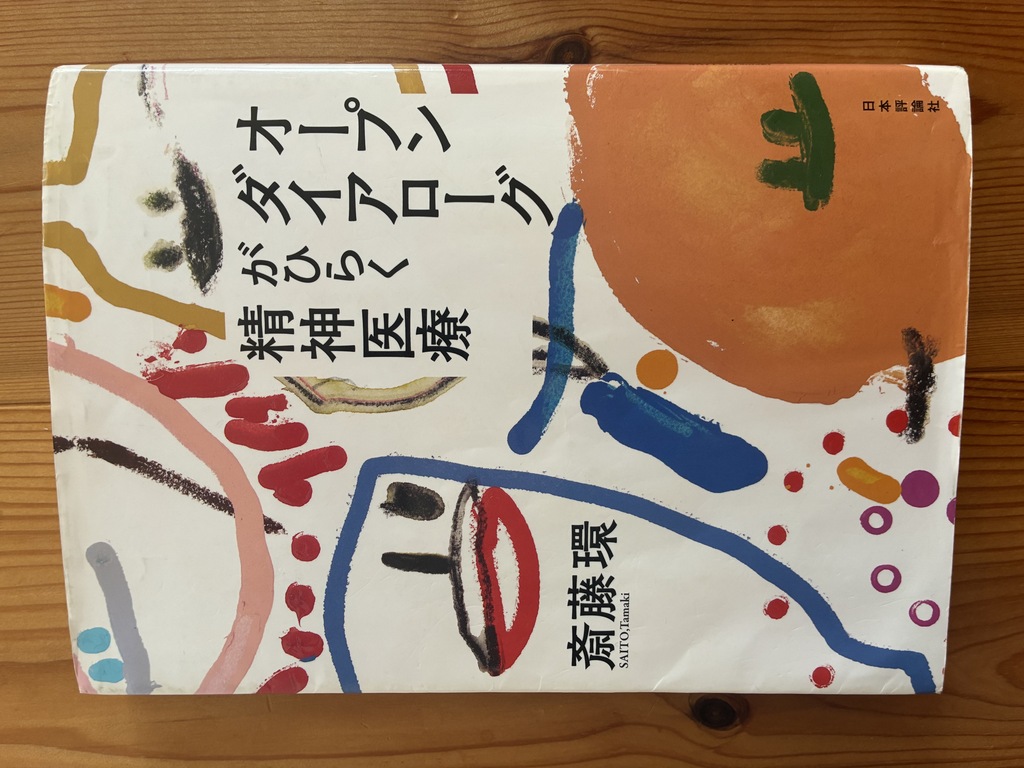

- 病気になるのを防ぐには? そう考えていて、斎藤環さんの本と出合いました。

- 14年前、「精神看護」(医学書院刊)でODと出会いました。それまでやってきた対話と比べて、

違和感なしでした。もちろん、リフレクティングと治療チームのことは知らなかったけど。

- 2015年、ラジオで聞きました。「大竹まことゴールデンラジオ」(辺見えみり・大竹まこと・斎藤環)。 “対話を回していくと、いつの間にか直っている ~ODとは何か~”

聴いて、そりゃそうだろ! と思いました。

- 福祉のまちです。 そこで支援者として活動する人たちが集まって、OD学習会をやってます。

ファシリテーターを育て始めました。

- 各グループが自立していく、広がっていくことが大事だと思う。 権威のあるところからやらないと

広がらない・・・。

- 私たちのところは医療機関ではないから、どうしても家族は医療機関を頼ってしまう。

- 統合失調症を、どう考えればいいのか? ⇒ 何を症状と見るかによって、違うと思います。

- OD実践は有資格者が二人必要? ⇒ ODは有資格者が行う、とはなっていませんので!

- 家族だけでは、ODができないと言う意見もあります。

- 大学で、対話実践を学んでいます。

- NHK文化厚生事業団で、“こころをケアする対話・オープンダイアローグ”(森川すいめい)の

ビデオの貸し出しが始まりました。

- 刑務所(法務省)でODが始まりました。広がっていくと思います。