向谷地さんの一貫した態度は、〈他者を支配すること〉〈他者に服従する〉ことへの徹底した拒否です。

オープンダイアローグと当事者研究の違いは?一番わかりやすいのがプライバシーのとらえ方ではないか。

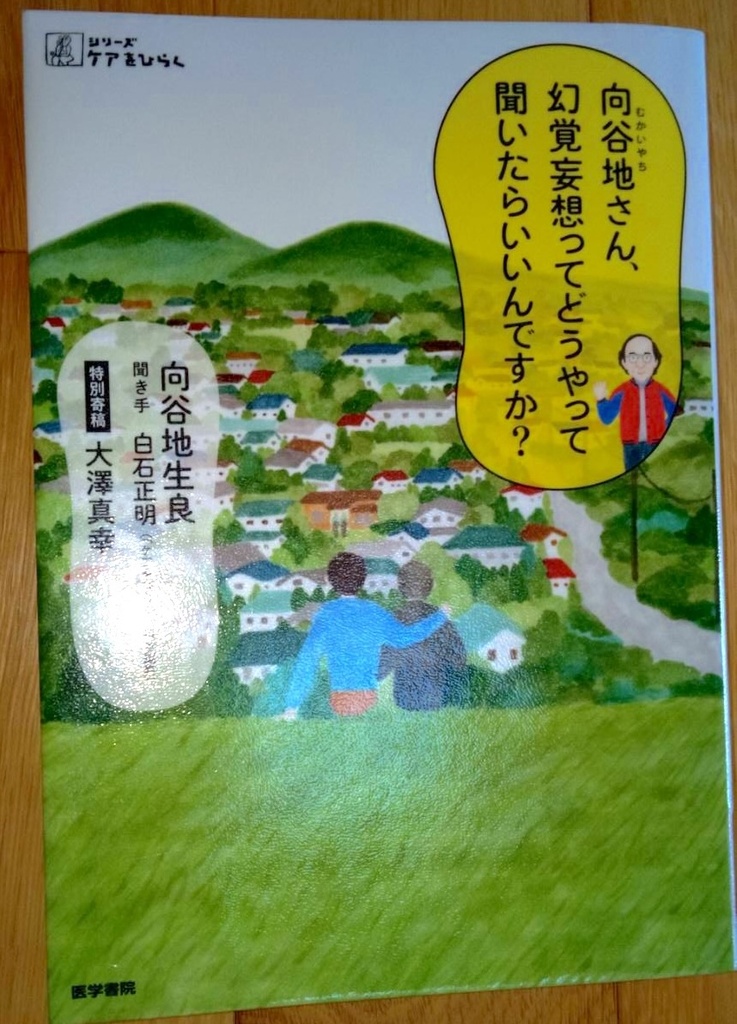

~「向谷地さん、幻覚妄想ってどうやって聞いたらいいんですか?」(向谷地生良著・医学書院・2025刊)~

本書は、医学書院編集担当の白石正明さんがしつこく向谷地生良さんに質問を突っ込む1・2章と、向谷地家の秘密(いつも土手の上から眺めていた)の3章と、大沢真幸さんの当事者研究の奇蹟(投稿)の4章と、向谷地さんの長いあとがきから構成されています。 印象に残ったことを書き出します。

(はじめに・白石正明) べてるの家では、これまでの精神医療や福祉の常識から外れたことを様々に行っている。そんな発想になった謎を探ろう! 先に「信」を出せば、相手との間を「信」が回りだす。信はその人の内部にあるのではなく、人と人の間にある。この本で、向谷地さんと大沢さんは「合流」できたような気がする。

(田中の感想) 幻聴を知ったのは35年前。 若い精神科のSWさんから入院歴のある方々の、送迎と話し相手を頼まれた時。 「幻聴さんノート」を書いてもらってすぐ、“幻聴さんが私のことをノートに書くな” と言ってるというので、すぐ止めました。 リアルな問題はお墓と親亡き後の住まいでした。少しづつ目鼻がついていくと、幻聴はほぼ収まりました。 そのあと、彼女の壮絶な人生を聞くことになりました。

(向谷地) 対話って、ある意味 こすれあいなんです。他人と触れ合いながら、揉まれながらだんだんと人になっていくわけです。壁の前で諦めてしまうんじゃなくて、向こう側を想像しながら、いろいろ試行錯誤しながら、ウロウロする。私たちの課題は、そういう希望に満ちた場をどう作るかなんです。だから対話は、関係に突然変異を起こす一つの仕掛けなんです。 それを実現可能にする条件は、先行研究から “孤独からの解放” “自尊心の回復” と教えてくれてます。 幻聴は、聞こえない人からの言い方。聞こえる側の言い方は「声」です。オープンダイアローグは波乗り。来る波来る波に合わせて、こちらの構え方を変えて、巧みに乗りこなしていく。

(田中の感想) 「声」となると聞いて、私も聞こえない側にいたと、感じました。 ネットの世界で過ごしていると、こすれあわないですよね。 “一つの仕掛け” をあちこちに作っていきたいですね。

(向谷地) ODと当事者研究の違いは、一番わかりやすいのは、プライバシーの捉え方ですね。人に知られると不利益をもたらす、と心配するわけです。 当事者研究は人生の可能性を孕んだ未発見の有用な可能性の一部ととらえます。隠すという発想が生まれないんです。退院する人たちと出会うと、現場の人間を励ましますよね。OD的なアプローチが求められている気がします。 人間が本来むきあっていかないとならない根源的な生きにくさに対するまなざしを、こちらが持てるかどうか。気心が知れる、話が分かる、そこで決まるんじゃないかな。 浦河へ行ってすぐ、100年以上続いてきたアイヌの人たちのトラウマに、私は一人で、まるで正義の味方のようにして立ち向かっていきました。歴史的に負わされたものだから、歴史的に考えなければならない。

そういう親たちがやってきた呪縛を乗り越えよう、新しい自分を試してみよう、と言ったら彼は “わかりました”。 人と問題を分ける、の実際版です。

(田中の感想) 隠すという発想が生まれない、というのがいいです! 根源的な生きにくさに対するまなざし、と聞いて なるほどそうか! と思いました。 私は小6から高3まで、釧路で暮らしました。学校でアイヌの歴史は教わりませんでしたが、大学生になって勉強しました。 彼の子どもたちがどう試すのか、楽しみです。

(向谷地) 私は今、フインランドのODカリキュラムに準拠した、3年間のOD研修を受けているところです。

そこでは徹底して自分の当事者性に向き合うんです。そこからすべてが始まる。ここが全然違う。その意味では日本の専門家養成は非常に上っ面です。自らの当事者性と向き合うことから逃げているように思えるんですね。

(田中の感想) 同感です。当事者性から始まっていない&当事者性を語らない。

“向谷地家の秘密” は、60ページあります。兄妹3人と、向谷地助五郎著「聖書 新宝帳」が登場します。

森川すいめいさんが、「感じるオープンダイアローグ」(講談社・2021刊)で、自分の家族の長い独白をしたことを思い起こしました。

30年前、精神科病院の若いSWさんから、“田中さんはボランティアのプロですね” と言われました。

プロ!を意識した瞬間でした。

(大沢真幸) 当事者研究のプログラム~ 第1段階・問題と人の切り離し作業。 第2段階・自己病名を

つける。 第3段階・苦労のパターンやプロセス・構造の理解。 第4段階・自分の助け方や守り方の具体的な方法を考え、場面を作って練習する。 第5段階・結果の検証。 当事者研究は、当事者が自ら主役になって

自らを救うことを目指す、自己へと収斂していくベクトルと、他者たちを巻き込む共同性を指向するベクトルとの両方を含んでいる。それゆえ、“自分自身で、共に” です。

言語行為以前の言語・当事者研究が〈真実〉としての資格を有する〈知〉をもたらすことができるのはどうして

なのか?

向谷地さんの態度は一貫して、“他者を支配することと、他者に服従することへの、徹底的な拒否” です。 、

当事者研究もODも、どちらも当事者が孤立して、自らを反省したり、探求したりするわけではない。他者が招き入れられる。しかしその他者は当事者と同格である。当事者とともに研究している途上にある。ただ、ODの場合は他者を代理する仕組み(リフレクティング)が用意されている。

声の多数性が超越的で統一的な声の中に解消される前のステージを、自覚的に維持している。このことが真実と知が分化することを防いでいる。〈知〉は〈真実〉と密着した形でしか現れない。

(田中の感想) 二人は「合流」しました。

(向谷地) 長いあとがきの最後で~ そして人生の最終コーナーに差し掛かる中で、今は “老いる” という現象に改めて関心を寄せている。新たな境地で自分の内外に観測基地を設け、モニタリングと実験を継続し、

その結果を発信し続けようと思う。

(田中敏夫記)